Bernardin de Saint-Pierre, le précurseur romantique

C'est à la fin du XVIIIe siècle que l'île Maurice entre dans l'imaginaire littéraire français. Jacques-Henri Bernardin de Saint-Pierre, arrivé en 1768 sur cette terre alors française, y puise l'inspiration de son chef-d'œuvre « Paul et Virginie »¹, publié en 1788. Ce roman idyllique, qui raconte l'amour tragique de deux jeunes gens dans un paradis tropical, connaît un succès retentissant en Europe. L'écrivain philosophe y développe sa vision d'une nature harmonieuse, préservée des corruptions de la société civilisée.

Le « Voyage à l'Isle de France »² du même auteur, paru en 1773, constitue un témoignage précieux sur la société coloniale mauricienne. Bernardin de Saint-Pierre y dépeint avec minutie la flore luxuriante, les mœurs créoles et les contradictions d'une colonie esclavagiste. Son regard, empreint de sensibilité préromantique, transforme l'île en laboratoire de ses réflexions sur l'homme et la nature.

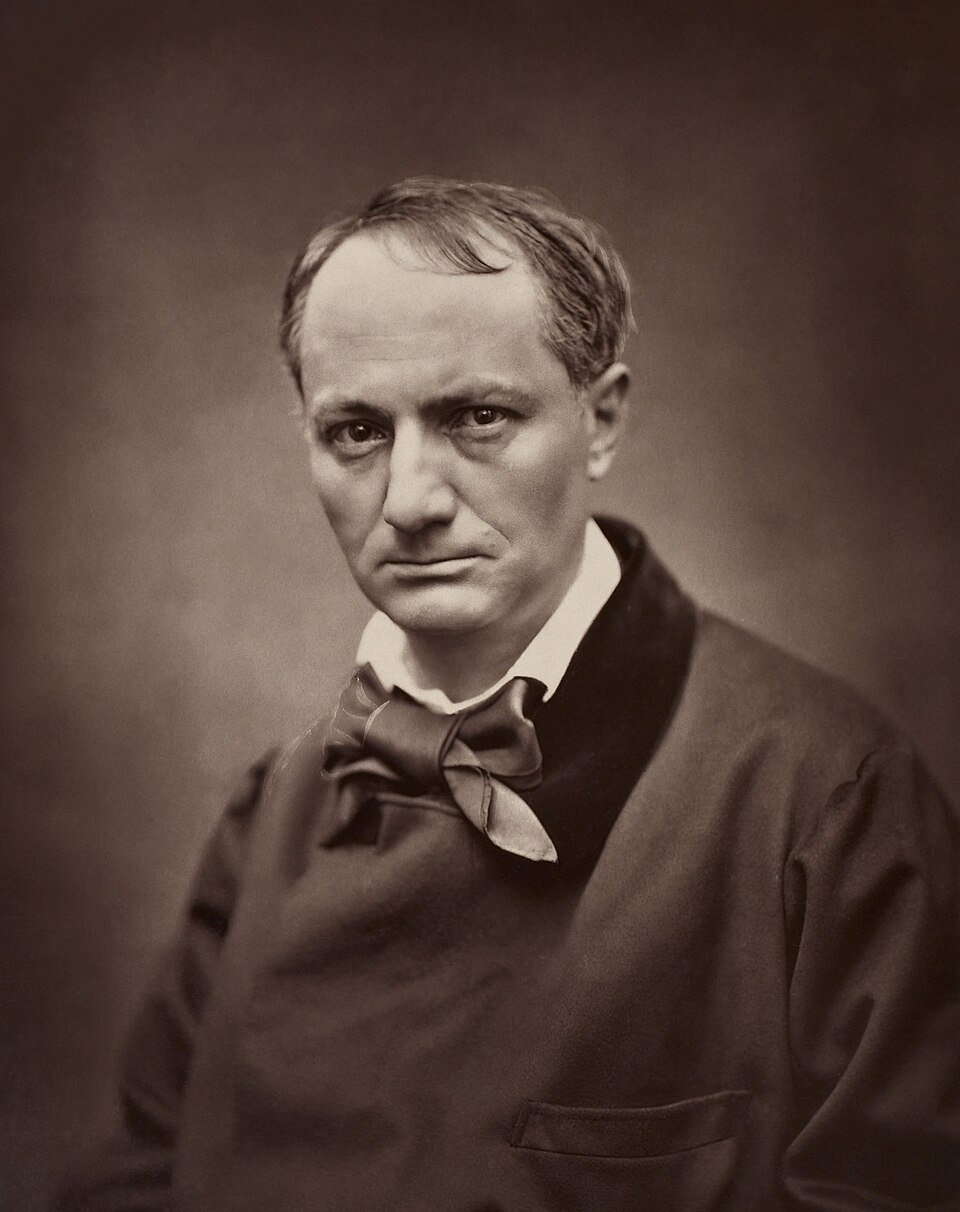

Charles Baudelaire par Étienne Carjat vers le 1er décembre 1861.

Baudelaire, le voyageur maudit

En 1841, le jeune Charles Baudelaire, alors âgé de vingt ans, embarque sur le paquebot des Mers du Sud pour un voyage que sa famille espère salvateur. Indiscipliné et prodigue, le futur poète est censé rallier Calcutta, mais le périple s'interrompt à l'île Maurice et à La Réunion. Ce séjour dans l'océan Indien, bien que bref, laisse une empreinte durable dans son œuvre.

L'escale mauricienne nourrit plusieurs poèmes des « Fleurs du Mal »³, notamment « À une dame créole », dédié à Madame Autard de Bragard qu'il rencontre à Maurice. Les paysages tropicaux, la sensualité créole et la lumière de l'océan Indien imprègnent également « Parfum exotique » et « La Chevelure ». Dans son imagination poétique, Maurice devient le symbole d'un ailleurs idéalisé, d'une beauté édénique à jamais perdue, thème central de son spleen baudelairien.

_-_Google_Art_Project_2.jpg)

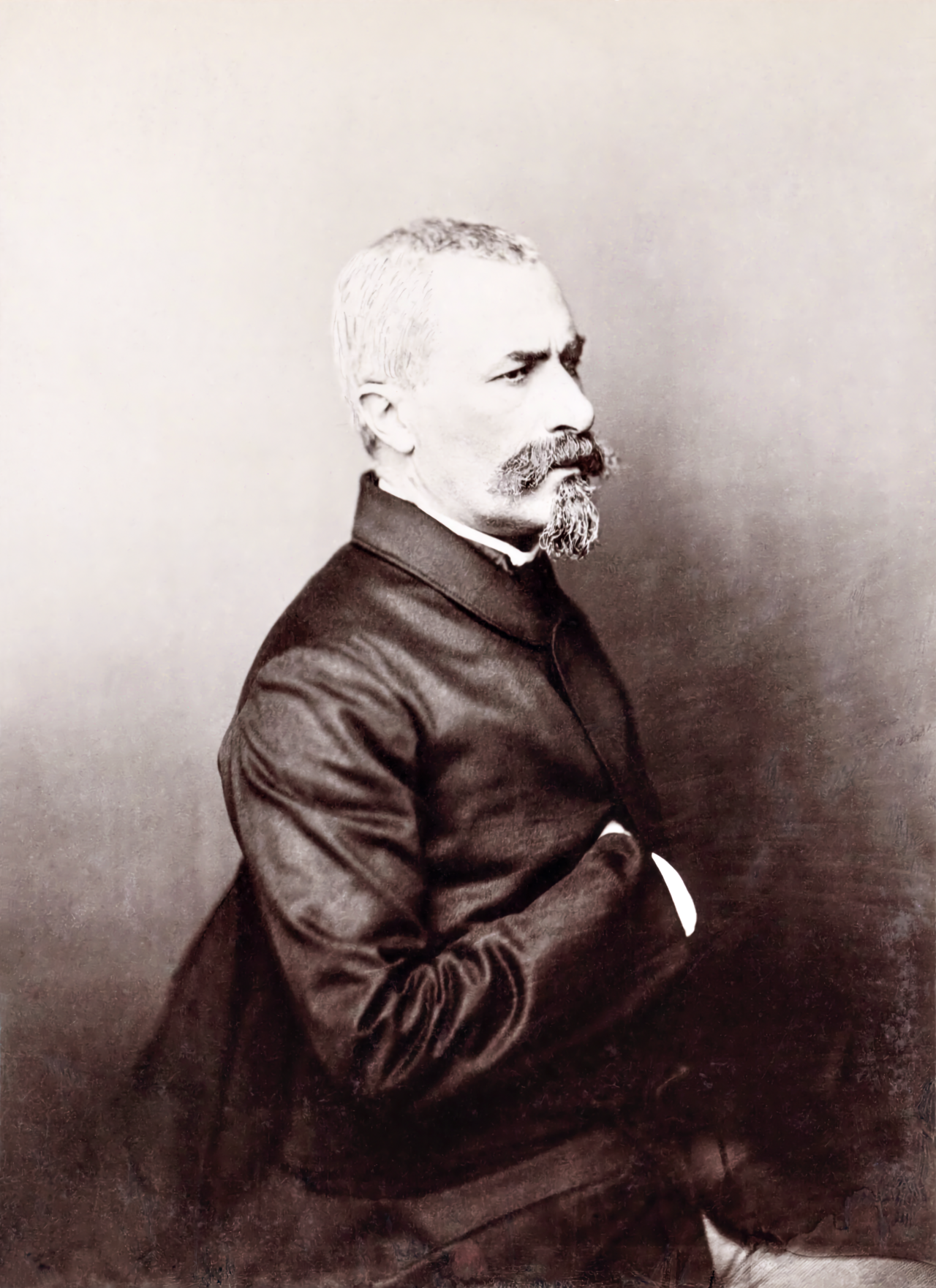

Portrait d’Alexandre Dumas en 1855 par Nadar.

Alexandre Dumas et les aventures coloniales

Alexandre Dumas père, le maître du roman-feuilleton, situe également une partie de l'action de « Georges »⁴ (1843) à l'île Maurice. Ce roman, moins connu que « Les Trois Mousquetaires » ou « Le Comte de Monte-Cristo », aborde des thèmes audacieux pour l'époque : le métissage, le préjugé racial et la condition des gens de couleur dans la société coloniale. Le héros, Georges Munier, mulâtre mauricien brillamment éduqué en France, revient sur son île natale et se heurte aux discriminations de la société créole.

Si Dumas ne s'est jamais rendu à Maurice, il documente son récit avec soin, s'inspirant de témoignages et de récits de voyage. L'île y apparaît comme un microcosme des tensions coloniales, un territoire où se jouent les contradictions entre les idéaux révolutionnaires français et les réalités de l'esclavage et du racisme.

Par Nadar — Cette image provient de la bibliothèque en ligne Gallica sous l'identifiant ARK btv1b53104360g, Domaine public,

Par Nadar — Cette image provient de la bibliothèque en ligne Gallica sous l'identifiant ARK btv1b53104360g, Domaine public,

Félicien Mallefille, le voyageur romantique

Moins connu que ses contemporains, Félicien Mallefille, dramaturge et romancier, séjourne à l'île Maurice dans les années 1830. Proche du milieu littéraire parisien et éphémère compagnon de George Sand, Mallefille trouve dans l'île tropicale matière à nourrir son imagination romantique. Son passage mauricien inspire plusieurs de ses récits où transparaît l'exotisme colonial et la vie de la société créole.

Son œuvre « L'Île Maurice »⁵, publiée en feuilleton, témoigne de cette expérience insulaire. Mallefille y dépeint les mœurs coloniales avec un regard à la fois fasciné et critique, dans la veine du romantisme social qui caractérise la littérature française des années 1840. Bien que son œuvre soit aujourd'hui largement oubliée, elle constitue un jalon supplémentaire dans la découverte littéraire française de l'océan Indien.

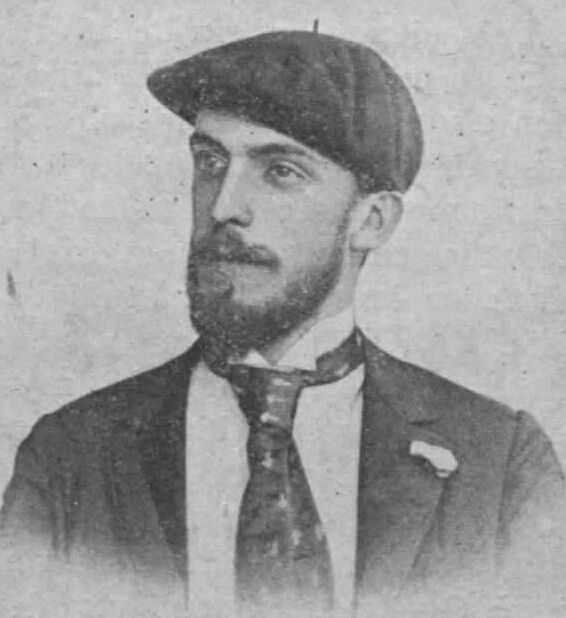

Paul-Jean Toulet, Almanach de l'Action française de 1925.

Paul-Jean Toulet, le dandy mélancolique

À la fin du XIXe siècle, Paul-Jean Toulet, poète et romancier raffiné, séjourne à l'île Maurice entre 1897 et 1898. Envoyé par sa famille pour gérer des affaires de succession, le jeune écrivain découvre une société créole en déclin, nostalgique de sa grandeur passée. Cette expérience tropicale marque profondément sa sensibilité décadente et nourrit plusieurs de ses œuvres.

Maurice inspire notamment son roman « Monsieur du Paur, homme public »⁶, où transparaissent l'atmosphère languide de l'île et les mœurs de sa bourgeoisie coloniale. Dans ses « Contrerimes »⁷, recueil de quatrains ciselés qui fait sa renommée posthume, affleurent également les souvenirs mauriciens, teintés de cette mélancolie exotique propre aux symbolistes. Toulet y cultive l'art du désenchantement élégant, faisant de l'océan Indien le décor d'une beauté crépusculaire.

Une inspiration finalement sélective

Ces cinq figures de la littérature française témoignent de l'attrait exercé par Maurice sur l'imaginaire hexagonal. Pourtant, au-delà de ces exemples, force est de constater que l'île n'a guère inspiré d'autres grands écrivains français. Elle est demeurée relativement à l'écart des grands courants de la littérature de voyage du XXe siècle.

Cette relative discrétion contraste avec la richesse de la littérature mauricienne d'expression française elle-même, portée par des auteurs qui ont su faire entendre la voix singulière de leur île au sein de la francophonie mondiale.

Notes

1. Bernardin de Saint-Pierre, Paul et Virginie, Paris, 1788.

2. Bernardin de Saint-Pierre, Voyage à l'Isle de France, Amsterdam, 1773.

3. Charles Baudelaire, Les Fleurs du Mal, Paris, Poulet-Malassis et De Broise, 1857.

4. Alexandre Dumas, Georges, Paris, 1843.

5. Félicien Mallefille, L'Île Maurice, Paris, années 1830-1840.

6. Paul-Jean Toulet, Monsieur du Paur, homme public, Paris, 1898.

7. Paul-Jean Toulet, Les Contrerimes, Paris, Émile-Paul Frères, 1921 (publication posthume).